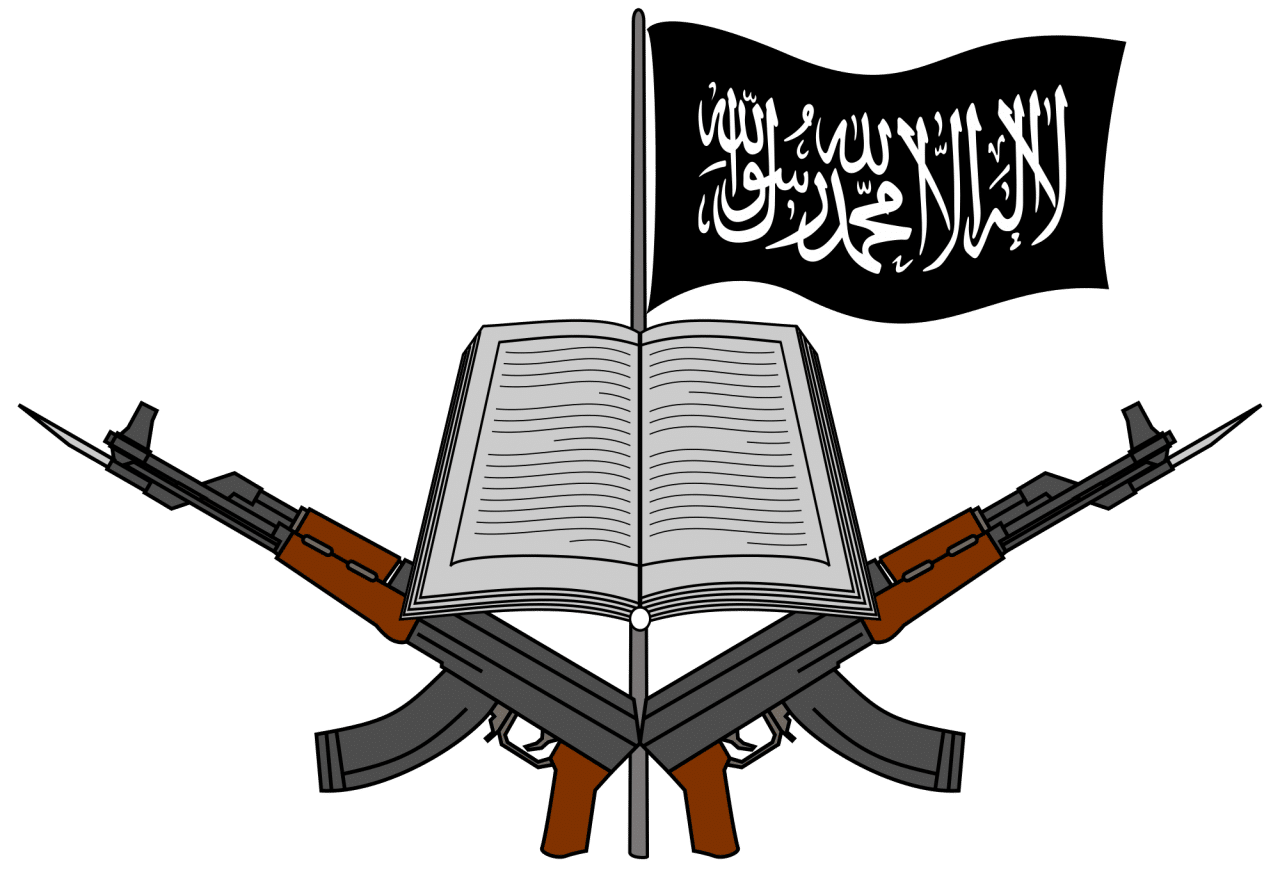

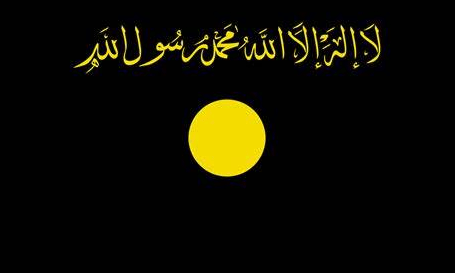

Al-Qaida

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Eine Feindschaft mit pragmatischem Unterton

Die Beziehung zwischen der schiitischen Islamischen Republik Iran und der sunnitischen Terrororganisation al-Qaida wirkt auf den ersten Blick paradox: ideologische Erzfeinde, die dennoch über Jahre hinweg punktuell zusammenarbeiteten. Was mit gegenseitiger Ablehnung begann, entwickelte sich im Schatten geopolitischer Umwälzungen zu einer ambivalenten Zweckbeziehung – von Misstrauen geprägt, aber strategisch motiviert.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und der anschließenden US-Invasion in Afghanistan flohen zahlreiche al-Qaida-Mitglieder aus den afghanischen Kampfgebieten. Einige suchten Zuflucht im benachbarten Iran – einem Land, das al-Qaida ursprünglich als ketzerisch und feindlich verurteilte. Teheran wiederum betrachtete die sunnitischen Dschihadisten als Bedrohung für die eigene nationale Sicherheit.

Zunächst wurden viele von ihnen inhaftiert, offenbar aus Sorge vor Anschlägen oder Spionage. Doch ab etwa 2003 zeichnete sich eine Wende ab: Iran gewährte Teilen der al-Qaida-Führung Unterschlupf. Westliche Geheimdienste vermuten, dass Teheran diese hochrangigen Mitglieder als „strategische Geiseln“ betrachtete – ein Faustpfand gegenüber den USA.

Im Gegenzug soll al-Qaida zugesichert haben, keine Anschläge auf iranischem Boden zu verüben. Darüber hinaus erhielt die Organisation offenbar die Möglichkeit, über iranisches Territorium logistische Netzwerke zwischen Pakistan, dem Irak und anderen Regionen aufrechtzuerhalten. Teheran duldete diese Aktivitäten, so die Einschätzung vieler Sicherheitsexperten, um die eigene regionale Handlungsfähigkeit zu erweitern, ohne sich offiziell mit dem Terrornetzwerk zu verbünden.

Die Beziehung war dabei stets von gegenseitigem Misstrauen geprägt – nicht zuletzt wegen der konfessionellen Kluft zwischen Sunniten und Schiiten. Doch der gemeinsame Feind USA und das Ziel, den westlichen Einfluss im Nahen Osten zu schwächen, schufen eine fragile Schnittmenge.

2015 kam es zu einem überraschenden Schritt: Iran ließ mehrere hochrangige al-Qaida-Mitglieder frei. Der Grund bleibt unklar. Einige Analysten vermuten, dass Teheran damit Einfluss auf dschihadistische Operationen in Syrien nehmen wollte – etwa um westliche Kräfte zu schwächen, ohne sich selbst direkt in terroristische Aktivitäten zu verwickeln.Gleichzeitig hat Iran offenbar nie vollständig mit al-Qaida gebrochen. Während einige Führungsfiguren freigelassen wurden, befinden sich andere nach wie vor unter Hausarrest oder stehen unter Beobachtung. Dieses widersprüchliche Verhalten unterstreicht die instrumentelle Haltung Teherans: Al-Qaida ist kein Verbündeter, aber potenziell ein nützliches Werkzeug im geopolitischen Machtspiel – etwa als Druckmittel gegenüber dem Westen oder als Störfaktor in bestimmten Konfliktzonen.

Die Verbindung zwischen Iran und al-Qaida bleibt ambivalent – ein Zusammenspiel aus ideologischer Feindschaft, strategischem Kalkül und regionaler Machtpolitik. Während Iran einerseits weiter al-Qaida-Kader kontrolliert, könnte es andererseits im Falle einer Eskalation nicht davor zurückschrecken, einzelne Dschihadisten für Anschläge gegen westliche Ziele indirekt zu dulden oder zu nutzen.

Was einst als unüberbrückbare ideologische Kluft erschien, hat sich als geopolitisch biegsamer geworden – und zeigt einmal mehr, dass in der Welt des internationalen Terrorismus der Feind des Feindes manchmal zum temporären Partner wird.