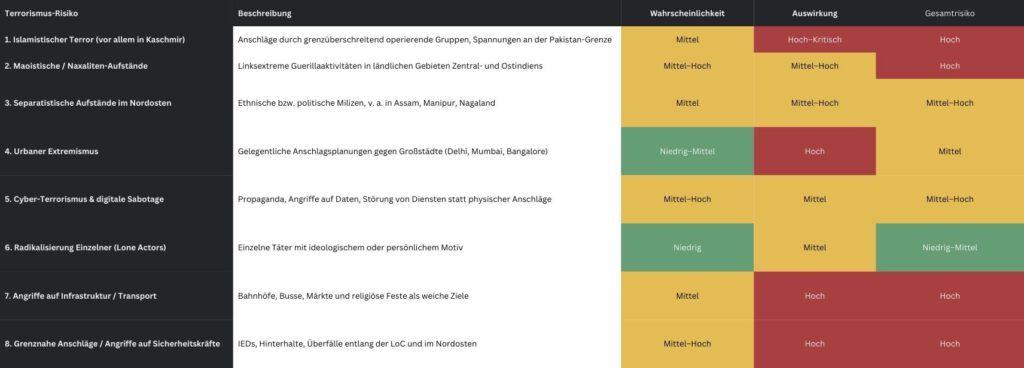

Anschlagsarten

Anschlagsziel

Gruppierungen

Terrorismusbekämpfung

Sortieren

Filter löschen

IM FOKUS

TERRORISMUSBEKÄMPFUNG

Die indische Regierung und Sicherheitskräfte haben ein umfangreiches Arsenal an Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung etabliert. Zentral ist das Anti-Terror-Gesetz (UAPA – Unlawful Activities Prevention Act), das mehrfach verschärft wurde und weitgehende Befugnisse zur Einstufung von Organisationen und Einzelpersonen als terroristisch, zur Untersuchungshaft, Vermögensbeschlagnahme und Überwachung bietet – ein Instrument, das u. a. von Menschenrechtsorganisationen kritisch gesehen wird. Ergänzend bestehen spezielle Sicherheitsgesetze in einzelnen Bundesstaaten sowie verfahrensrechtliche Anpassungen, die Terrorverfahren erleichtern und die Strafverfolgung bei Waffen- und Sprengstoffdelikten sowie Finanzierung, Rekrutierung und Propaganda intensivieren.

Operativ spielen die National Investigation Agency (NIA) als zentrale Ermittlungsbehörde für Terrorismusfälle, der Inlandsgeheimdienst Intelligence Bureau (IB), regionale Anti-Terror-Einheiten der Polizei und paramilitärische Verbände wie die Central Reserve Police Force eine Schlüsselrolle. Nach schweren Anschlägen werden regelmäßig landesweite Razzien, verstärkte Kontrollen und gezielte Operationen durchgeführt, wie etwa nach dem Angriff am Roten Fort 2025 oder den Attacken in Pahalgam, bei denen mutmaßliche Netzwerke zerschlagen und umfangreiche Sprengstofflager entdeckt wurden. In Jammu und Kaschmir sowie anderen Konfliktregionen ist eine dauerhaft erhöhte Dichte an Militär, Polizei, Straßensperren und Checkpoints sichtbar, was das Risiko erfolgreicher Großoperationen reduziert, aber Spannungen mit der Zivilbevölkerung verstärkt.

An den Grenzen setzt Indien auf verstärkte Überwachung, insbesondere entlang der Grenze zu Pakistan und in sensiblen Abschnitten zu Bangladesch und Myanmar. Maßnahmen reichen von Zäunen, Grenzposten und technischer Überwachung bis hin zu gezielten Operationen zur Unterbindung der Infiltration bewaffneter Kämpfer, des Waffenschmuggels und der Nutzung traditioneller Schmuggelrouten. International arbeitet Indien eng mit Staaten wie den USA, europäischen Ländern und regionalen Partnern zusammen, beteiligt sich am Austausch von Geheimdienstinformationen, an gemeinsamen Übungen und internationalen Foren zur Terrorismusbekämpfung und nutzt multilaterale Plattformen, um den Druck auf als „Safe Havens“ wahrgenommene Strukturen in der Nachbarschaft zu erhöhen.

In Bezug auf Notfallvorsorge und Krisenmanagement verfügt Indien über ein im regionalen Vergleich leistungsfähiges Gesundheits- und Rettungssystem in den urbanen Zentren, inklusive großer Krankenhäuser, Traumazentren und spezialisierter Einrichtungen, die auch Massenanfallverletztenlagen bewältigen können. Nach größeren Anschlägen kommen standardisierte Protokolle zur Triage, Verteilung von Patienten auf verschiedene Kliniken sowie psychologische Betreuung von Betroffenen und Angehörigen zum Einsatz, unterstützt durch nationale und bundesstaatliche Katastrophenschutzbehörden. In ländlichen und konfliktbetroffenen Gebieten bestehen dagegen deutliche Kapazitätslücken: lange Transportwege, begrenzte Rettungsinfrastruktur und teils unsichere Lage vor Ort erhöhen das Risiko, dass Opfer von Anschlägen, Minen oder IEDs verspätet oder unzureichend versorgt werden.

Krisenmanagementstrukturen sind föderal aufgebaut, mit einem nationalen Krisenreaktionsmechanismus, der in schweren Fällen eng mit Militär, Geheimdiensten und regionalen Regierungen zusammenarbeitet. Informationspolitik und öffentliche Kommunikation nach Anschlägen dienen sowohl der Beruhigung als auch der politischen Positionierung, wobei die Forderung nach entschlossener Terrorbekämpfung regelmäßig innenpolitische Debatten und außenpolitische Spannungen – insbesondere mit Pakistan – befeuert. Insgesamt resultiert daraus ein Bedrohungsbild, in dem Indien trotz massiver Sicherheitsanstrengungen und robuster Notfallkapazitäten dauerhaft mit einem heterogenen, regional stark variierenden Terrorismusrisiko leben muss, das sowohl die Metropolen als auch spezifische ländliche Konfliktregionen in unterschiedlicher Weise betrifft.

ANALYSE & KONTEXT

Indien verstärkt Bemühungen um UN-Terrorlistung der „The Resistance Front“

Indien hat seine diplomatischen Anstrengungen intensiviert, um die von Pakistan aus operierende Terrorgruppe „The Resistance Front“ (TRF), einen Ableger der “Lashkar-e-Taiba” (LeT), offiziell auf die Sanktionsliste der Vereinten Nationen setzen zu lassen. Hintergrund ist die mutmaßliche Beteiligung der TRF am Terroranschlag von Pahalgam im indischen Bundesstaat Jammu und Kashmir am 22. April, 2025 bei dem zahlreiche Menschen ums Leben kamen.

Eine indische Delegation traf sich dazu in New York mit hochrangigen Vertretern des UN-Büros für Terrorismusbekämpfung (UNOCT) sowie der Exekutivdirektion des Anti-Terrorismus-Ausschusses (CTED). Ziel der Gespräche ist es, die internationale Gemeinschaft und insbesondere das Überwachungsteam des Sanktionsausschusses 1267 von der Einstufung der TRF als Terrororganisation zu überzeugen. Die indische Delegation koordiniert sich dabei eng mit weiteren Partnerstaaten innerhalb der Vereinten Nationen.

Indien betont, dass eine Listung der TRF als Terrororganisation ein entscheidender Schritt zur Eindämmung grenzüberschreitender Terroraktivitäten und zur Stärkung der internationalen Sicherheit wäre. Die Regierung appelliert an die internationale Staatengemeinschaft, gemeinsam entschlossen gegen Terrorismus und seine Unterstützer vorzugehen.

Indien setzt militärische Einsätze gegen Terrorismus in Pakistan vorerst aus

Nach dem Terroranschlag auf Touristen im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs am 22. April 2025, bei dem 26 Menschen getötet wurden, hat Indien seine militärischen Operationen gegen terroristische Ziele in Pakistan vorläufig eingestellt.

Premierminister Narendra Modi betonte, dass diese Einsätze lediglich pausieren und künftige Maßnahmen vom Verhalten Pakistans abhängen werden. Im Rahmen der Operation “Sindoor” hatte Indien gezielte Luftangriffe auf mehrere mutmaßliche Terroristenlager in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs durchgeführt und nach eigenen Angaben neun Lager zerstört.

Die Angriffe erfolgten als direkte Reaktion auf den Terroranschlag, für den Indien Pakistan eine Mitverantwortung zuschreibt. Islamabad weist jede Beteiligung an dem Anschlag zurück. Infolge der indischen Militäraktion kam es zu heftigen Gefechten und gegenseitigen Luftangriffen in den Grenzregionen.

Indien wirft Pakistan schwere Menschenrechtsverletzungen vor

TERRORISMUSBEDROHUNG

Indien ist ein Hochrisikoland in Bezug auf Terrorismus, geprägt durch eine lange Anschlagshistorie, mehrere Konfliktregionen und ein breites Spektrum an Akteuren, von pakistanisch unterstützten Gruppierungen in Jammu und Kaschmir über islamistische Netzwerke in Metropolen bis hin zu maoistischen Naxaliten in ländlichen Gebieten einiger Bundesstaaten. Trotz massiver Sicherheitsmaßnahmen und einer ausgeprägten Anti-Terror-Infrastruktur bleiben große Städte, touristische Ziele und politisch sensible Regionen regelmäßig im Fokus von Anschlagsplanungen und sicherheitspolitischen Spannungen.

Historisch reichen bedeutende Terrorangriffe von der Erstürmung des indischen Parlaments 2001 über die koordinierten Mumbai-Anschläge 2008 bis zu wiederkehrenden Attacken in Jammu und Kaschmir und jüngeren Vorfällen wie dem Angriff auf Touristen in Pahalgam 2025, der die Region erneut international in den Fokus rückte. Als zentrale, meist Pakistan zugeordnete jihadistische Akteure gelten Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mujahideen und assoziierte Strukturen wie „The Resistance Front“, die von Indien für eine Reihe schwerer Anschläge verantwortlich gemacht werden und deren Rückzugsräume oder Unterstützungsstrukturen sich teilweise auf pakistanischem Territorium befinden. Parallel dazu existieren interne Bedrohungen durch maoistisch inspirierte Naxaliten („Left Wing Extremism“), die vor allem Polizei, Infrastruktur und staatliche Einrichtungen in Teilen Zentral- und Ostindiens angreifen, sowie durch kleinere, teils ethnisch-separatistische Gruppen in Nordostindien.

Aktuell unterstreichen Ereignisse wie der Autobombenanschlag in der Nähe des Roten Forts in Delhi im November 2025, dem mehrere Menschen zum Opfer fielen, die anhaltende Gefährdung auch außerhalb klassischer Konfliktregionen. Die Festnahme mutmaßlicher ISIS-Anhänger in unterschiedlichen Bundesstaaten und Funde großer Sprengstoffmengen belegen, dass neben kaschmirbezogenen Konflikten auch transnationale jihadistische Marken wie der „Islamische Staat“ in Indien Resonanz finden und Anschläge planen. Damit besteht eine mehrschichtige Bedrohungslage, in der klassische grenzüberschreitende Gruppen, inspirierte Zellen und „Lone Actors“ nebeneinander agieren und sich teilweise gegenseitig verstärken.

Aus dieser Gemengelage ergeben sich spezifische Risiken für unterschiedliche Zielkategorien. In den Metropolen stehen besonders im Fokus: stark frequentierte „Soft Targets“ wie Bahnhöfe, Metrostationen, Märkte, religiöse Stätten, touristische Hotspots, große Hotels, Einkaufszentren und symbolische Gebäude wie historische Monumente oder Regierungsviertel. In Jammu und Kaschmir sowie an der Linie der Kontrolle (LoC) treten darüber hinaus klassische Angriffe auf Sicherheitskräfte, Militärkonvois, Polizeiposten und politische Funktionsträger auf, häufig mittels Sprengsätzen, Hinterhalten oder Schusswaffen. In Regionen mit Naxaliten konzentrieren sich Anschläge auf Polizei, Paramilitär, Wahlprozesse, staatliche Infrastruktur (Straßen, Funkmasten, Eisenbahnen) und in einigen Fällen Unternehmen oder Projekte, die als Symbol staatlicher Präsenz gelten.

Bezüglich Anschlagsarten dominiert in Indien ein Spektrum, das von improvisierten Sprengsätzen (IEDs) in Fahrzeugen oder am Straßenrand über komplexe koordinierte Attacken (Mehrfachangriffe, Geiselnahmen, Sturm auf Hotels) bis hin zu Schusswaffenangriffen und vereinzelten Messer- oder Fahrzeugattacken reicht. Insbesondere IEDs und Sprengfallen bleiben in Konfliktgebieten und bei Angriffen auf Sicherheitskräfte ein zentrales Mittel, während in Metropolen auch komplexere Operationen mit kombinierten Spreng- und Sturmkomponenten möglich sind, wie die Ereignisse von Mumbai gezeigt haben. Cyberangriffe und Desinformationskampagnen ergänzen die physische Gewalt teilweise, spielen aber im Vergleich zu klassischen Anschlagsformen aktuell eine nachgeordnete Rolle.

Zwischen städtischen und ländlichen Räumen ergeben sich deutliche Unterschiede im Risikoprofil. Großstädte wie Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Kolkata oder Chennai sind aufgrund ihrer Symbolik, Medienwirkung, wirtschaftlichen Bedeutung und der Vielzahl potentieller Soft Targets zugleich attraktiv und stark gesichert – das Risiko konzentriert sich hier auf spektakuläre Anschläge mit hoher Sichtbarkeit und potenziell vielen Opfern. Ländliche Räume und Kleinstädte in Konfliktregionen (Jammu und Kaschmir, Teile Zentralindiens mit Naxalitenpräsenz, Nordostindien) sind dagegen häufig Schauplatz weniger medienwirksamer, aber kontinuierlicher Gewaltakte gegen Sicherheitskräfte, lokale politische Strukturen oder Infrastruktur, bei denen Reisende indirekt betroffen sein können, etwa durch Sperrungen, Checkpoints oder Kollateralschäden.

Zu Rückkehrern und radikalisierten Personen lässt sich sagen, dass Indien sowohl mit intern radikalisierten Akteuren als auch mit Kämpfern konfrontiert ist, die Verbindungen zu Konflikten im Ausland haben. Sicherheitsbehörden berichten wiederholt von Festnahmen mutmaßlicher ISIS-Anhänger und Unterstützerzellen, die teilweise durch Online-Propaganda mobilisiert wurden, ohne zwingend längere Zeit in klassischen Konfliktgebieten verbracht zu haben. Gleichzeitig verweisen indische Analysen und internationale Beobachter darauf, dass Teile der militanten Infrastruktur in Pakistan und Afghanistan – etwa Lager von Lashkar-e-Taiba oder Jaish-e-Mohammed – eine Art externer Rückzugs- und Trainingsraum für Kämpfer darstellen, die danach auf indischem Gebiet operieren oder Anschläge vorbereiten, was funktional einem „Rückkehrer“-Phänomen mit regionalem Schwerpunkt entspricht.

Die Rekrutierung erfolgt je nach Milieu sehr unterschiedlich: jihadistische Gruppen nutzen religiös-ideologische Narrative, wahrgenommene Ungerechtigkeiten gegenüber Muslimen in Kaschmir oder globalen Konflikten sowie Online-Kanäle und persönliche Netzwerke; Naxaliten greifen auf sozioökonomische Frustration, Marginalisierung und staatliche Vernachlässigung in ländlichen Regionen zurück. Aus diesen Rekrutierungswegen resultiert eine breite soziale Streuung potentieller Täter, die von urbanen, digital gut vernetzten Jugendlichen bis hin zu marginalisierten ländlichen Communities reicht, was die Identifizierung und Prävention erschwert.

Zwei mutmaßliche Terroristen festgenommen

250917-kolumbien-04